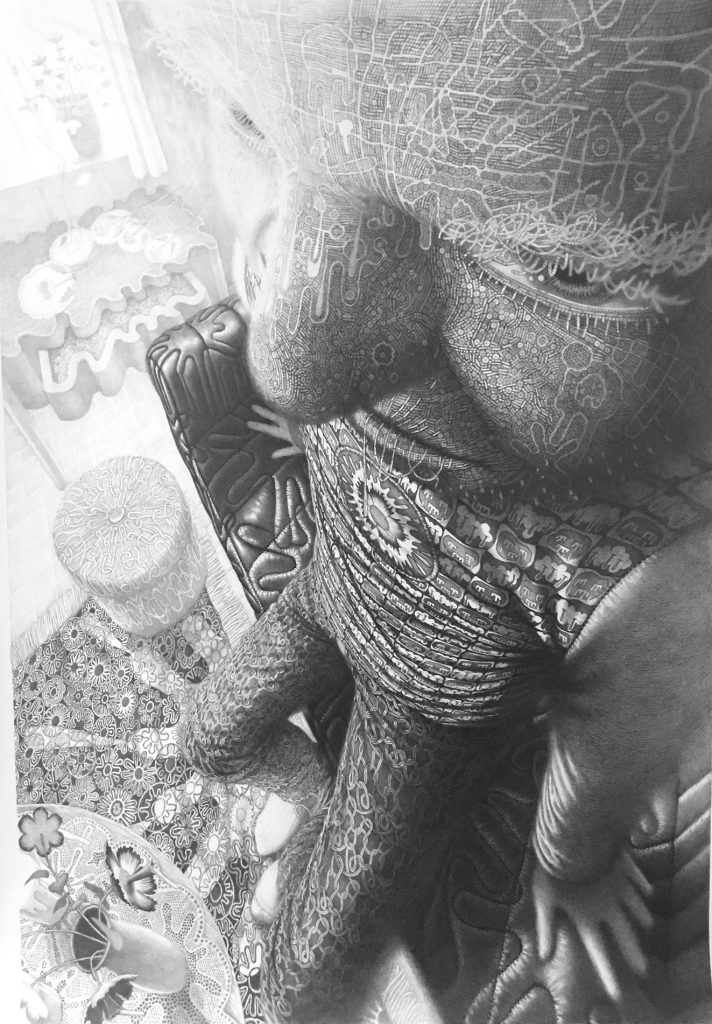

Installée à Paris depuis 1988, Béatriz Trépat est née en Argentine, à Rosario, où elle a suivi une formation artistique des plus classiques : une école d’Arts Plastiques d’abord, les Beaux-Arts en suite, plutôt orientés vers la sculpture. Intéressée par le travail de la terre, c’est au côté du céramiste Dante Alberro qu’elle expérimente le tournage ainsi que l’utilisation des émaux et des en gobes. Pour améliorer sa pratique, plutôt que de réaliser des échantillons, elle se met à réaliser de toutes petites pièces en forme d’œuf, peintes avec des engobes, polies et décorées d’entrelacs minutieux ; un travail qui démontre déjà son intérêt pour les mini-formats. « La miniature est pour moi une invitation à la découverte.Le spectateur en a une vision globale immédiate, depar sa petite taille, mais un monde reste à découvrir si on veut bien y prêter plus d’attention.L’autre jour, je lisais cette citation de Gaston Bachelard dans la Poétique de l’espace et je crois qu’elle illustre parfaitement ma pensée : Ainsi le minuscule, porte étroite s’il en est, ouvre un monde. Le détail d’une chose peut être le signe d’un monde nouveau, d’un monde qui comme tous les mondes, contient les attributs de la grandeur. La miniature est un des gîtes de la grandeur.»

Et c’est peut-être cette quête du détail, même si elle n’est pas directement avouée, qui conduira Béatriz à suivre une formation en gravure lorsqu’elle emménagera en France. Pendant ses premières années parisiennes, Béatriz développe, avec des moyens technologiques limités, des travaux de terres mêlées, afin d’obtenir des décors intéressants, sans trop de cuisson. Elle s’intéresse particulièrement au nériage, cette marqueterie de terre, technique ardue, extrêmement lente et exigeante qui, contrairement aux terres mêlées n’a rien d’aléatoire, mais qui permet de créer des graphismes d’une très grande richesse. Elle laisse ainsi exprimer son imagination fertile dans des décors de patchworks aux teintes subtiles, mis en lumière par des formes tendues de galet ou de menhir, polies avec soin, tout juste rehaussées d’un minuscule goulot.

« L’ornement est très important dans mon travail, c’est souvent même le point de départ, mais je ne laisse surtout pas passer la forme au second plan, bien au contraire. Formes et ornements se nourrissent mutuellement. Que ce soient pour mes pièces en terres mêlées ou celles en nériage, je commen çais toujours par la partie colorée. Je préparais une plaque avec les motifs en terres de couleur (une composition picturaie d’un centimètre d’épaisseur environ) qui constituait à la fois le décor et lapeau du vase. Une fois red ressée et mise en forme, cela donnait le départ à lapièce. Je rajoutais ensuite de la terre (plaques ou colombins) pour atteindre la forme vou lue. Les formes étaient lisses et sobres, souvent légèrement désaxées. »